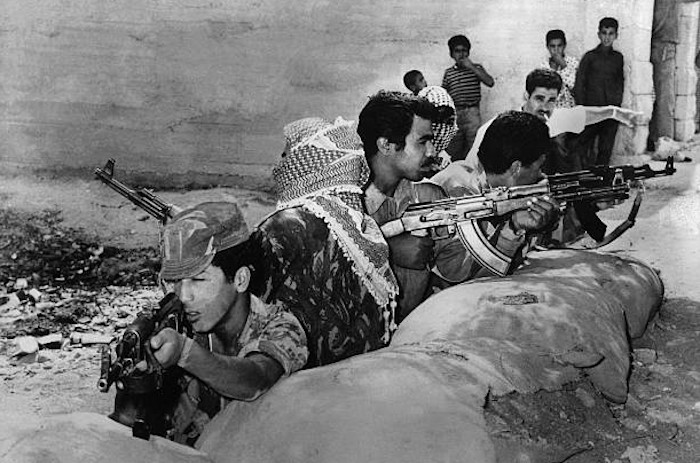

Combattants des Brigades Ezzedine al-Qassam, la branche armée du mouvement Hamas [résistance islmaique] - Photo : archives

Résistance armée ou résistance pacifique : ce qu’il faut savoir sur la Muqawama à Gaza.

Le mot Muqawama dans le lexique palestinien n’a pas besoin d’être développé au-delà de sa signification pour les Palestiniens ordinaires. Ce n’est que récemment, et plus précisément après les accords d’Oslo et l’apport soudain d’ONG financées par l’Occident, que des termes tels que « résistance pacifique » et « résistance non violente » ont commencé à émerger dans certains cercles d’intellectuels palestiniens.

Toutefois, ces expressions n’ont jamais vraiment été considérées comme centrales dans le discours collectif des Palestiniens. Pour eux, la Muqawama est restée une, indivisible, englobant un tout.

Cette affirmation ne doit pas laisser entendre que les Palestiniens n’ont pas résisté, aux différentes étapes de leur lutte, en utilisant des méthodes non armées. En fait, ils l’ont fait pendant des générations. La grève générale de six mois d’avril 1936 a été le point culminant des tactiques de désobéissance civile utilisées pendant des années avant cette date.

Elles ont continué à être utilisées depuis lors, dans toute la Palestine, pendant un siècle.

La différence entre la perception palestinienne de la résistance et la notion promue par l’Occident est que les Palestiniens ne considèrent pas la Muqawama comme une contrainte et ne cherchent pas non plus à expliquer, contextualiser ou justifier les formes de résistance collective qu’ils utilisent. Historiquement, seules les circonstances déterminent le type, le moment et le lieu de la résistance armée ou non armée.

La notion occidentale repose toutefois sur le concept de préférence, selon lequel une stratégie est meilleure que l’autre, et que l’une est éthique, tandis que l’autre ne l’est pas. Ce faisant, cette attitude qui se veut morale crée une distinction claire entre les Palestiniens « pacifiques », qualifiés de modérés, et les Palestiniens violents, qualifiés de radicaux.

En outre, les définitions occidentales de la résistance sont sélectives. Les Ukrainiens, par exemple, sont autorisés à utiliser les armes pour repousser l’armée russe. Les Palestiniens sont condamnés parce qu’ils le font lorsqu’Israël envahit Gaza et s’y livre à un génocide sans précédent.

Bien que certains promoteurs de certains types de résistance soient peut-être bien intentionnés, ils semblent ignorer totalement les racines historiques de ce langage. Pourtant, en s’engageant dans un tel discours de condamnation, ils reproduisent, volontairement ou non, les anciennes perceptions coloniales des colonisés.

Un langage similaire définissait la relation de l’Europe coloniale avec pratiquement tous les espaces colonisés : ceux qui résistaient étaient perçus comme des sauvages ou des terroristes, tandis que ceux qui ne résistaient pas ne se voyaient accorder aucun droit civil ou politique, mais seulement le privilège occasionnel de ne pas être torturés ou tués en toute impunité.

Gaza : le cœur de la résistance

Pour comprendre pleinement le concept de Muqawama dans son contexte palestinien, il suffit d’observer Gaza. Bien que la bande de Gaza ait historiquement servi de centre à la résistance palestinienne, tant dans le discours que dans l’action, al-Muqawama ici n’est pas entièrement le résultat de la géographie, mais plutôt de l’expérience collective et de l’identité de ceux qui occupent ce minuscule espace de 365 kilomètres carrés.

70 % de la population de Gaza sont des réfugiés. Ils ont fait l’objet d’un nettoyage ethnique, comme près de 800 000 Palestiniens, de la Palestine historique lors de la Nakba, la destruction catastrophique et le nettoyage ethnique de la Palestine et de son peuple en 1948.

Des Palestiniens manifestent contre le blocus israélien à Gaza près du poste de contrôle d’Erez, dans le nord de la bande de Gaza, le 4 septembre 2018 – Photo : ActiveStills.org

Ils ont survécu à des massacres, qui faisaient partie d’une campagne militaire majeure ayant entraîné la ruine ou la disparition de villages, de villes et de communautés entières.

En raison de la petite taille de Gaza et de la nature de sa topographie – une terre plate avec peu de ressources – la souffrance des réfugiés de Gaza a été particulièrement extrême. Coincée entre un passé persistant de pertes, de souffrances et de droits inappliqués et un présent fait d’un siège et d’une pauvreté écrasante, il était tout à fait rationnel que Gaza soit le fer de lance de la résistance palestinienne au fil des ans.

Le plus souvent, le degré de brutalité israélienne déterminait le degré de réponse palestinienne, puisque la violence engendre la violence et que les sièges meurtriers et les guerres génocidaires engendrent des opérations de résistance du type du Déluge d’Al-Aqsa.

Bien que les grèves générales et autres formes de désobéissance civile aient été abondamment utilisées par la population résistante de Gaza au fil des ans – en particulier entre l’occupation israélienne de 1967 et le soi-disant « redéploiement » militaire israélien de 2005 – la résistance armée a toujours été une composante essentielle de la Muqawama palestinienne.

Malgré son isolement géographique, qui a précédé de longue date le siège israélien imposé à la bande de Gaza à partir de 2007, la population de Gaza, comme en témoigne l’état constant de rébellion et le discours politique, s’est toujours considérée comme faisant partie d’un ensemble palestinien plus vaste et plus cohérent.

L’une des raisons en est que la mémoire collective palestinienne a servi d’agent de liaison générationnel qui a maintenu les communautés palestiniennes attachées à la Palestine en tant que réalité tangible, mais aussi en tant qu’idée.

L’autre raison tient à la relation que Gaza entretenait avec l’Égypte, ancien administrateur militaire de la bande et autrefois libérateur potentiel.

Bien que l’Égypte ait administré Gaza entre 1949 et 1967 – avec une brève exception de quelques mois pendant la guerre de 1956 – Le Caire ne considérait pas exactement Gaza comme une extension territoriale ou même politique liée en permanence au corps politique du pays.

Certes, le président égyptien, Jamal Abdul Nasser, était le « gardien » de Gaza et a tenté de façonner ses institutions politiques, mais la résistance armée même – par exemple, l’Organisation de libération de la Palestine (1964) et l’Armée de libération de la Palestine (1964) -, les dirigeants locaux et les élites politiques de Gaza ont largement adopté l’Égypte comme une profondeur stratégique, et non comme un leadership alternatif, et encore moins comme un pays d’origine.

S’il y a eu confusion, la question a été résolue, de fait, après la défaite humiliante des armées arabes face à l’armée israélienne soutenue par les États-Unis lors de la guerre de juin 1967, connue sous le nom de Naksa ou « revers ».

Bien que la version d’après-guerre de l’OLP soit restée largement tributaire du soutien et de la validation politique des Arabes, elle est devenue avec le temps plus palestinienne en termes de prise de décision.

L’APL, en revanche, qui n’opérait que sous les auspices d’autres armées arabes, est devenue marginale, voire sans incidence aucune. Mais même avec la mise à l’écart des Arabes et la marginalisation de l’APL, les Palestiniens ont continué à résister.

Leur nouvelle résistance s’est toutefois inspirée de l’expérience historique palestinienne. Cette histoire de la résistance est riche d’exemples, qui ont commencé bien avant l’établissement d’Israël sur les ruines de la Palestine et se sont poursuivis après la Nakba avec la montée en puissance du mouvement des fidayins, dont les racines remontent à Gaza.

Lorsque Gaza est tombée sous l’occupation militaire israélienne en 1967, la Cisjordanie a connu le même sort. Bien que toute la Palestine historique soit désormais captive d’Israël et de son discours sioniste totalitaire, l’occupation, associée à la défaite des armées arabes, n’a fait qu’accentuer une identité palestinienne qui n’avait que peu de points communs avec les priorités arabes régionales – qu’elles soient jordaniennes, comme c’était le cas en Cisjordanie, ou égyptiennes, comme c’est le cas à Gaza.

Cette nouvelle réalité n’a pas automatiquement annulé le rapport historique entre la Palestine et le monde arabe. Toutefois, elle a mis en évidence un sentiment croissant de provincialisme politique arabe et un sentiment croissant de nationalisme palestinien qui a commencé à évoluer vers un nouvel ensemble de significations et de frontières politiques.

Paradoxalement, la résistance armée palestinienne, qui s’est développée en dehors des gouvernements et des armées arabes, s’est renforcée à la suite de la Naksa. C’était le cas de la résistance palestinienne basée en Jordanie et au Liban. Toutefois, cette contradiction apparente s’est manifestée à Gaza depuis le 7 octobre, plus qu’à n’importe quel autre moment ou endroit dans le passé.

La résistance palestinienne locale à Gaza a paralysé l’armée israélienne au point qu’elle n’a pu atteindre aucun objectif militaire ou stratégique réel dans sa guerre contre les Palestiniens.

Graffiti et dessin glorifiant la résistance, sur un mur à Gaza – Photo: Michael Loadenthal, via peopledispatch.org

En outre, les combattants, qui fabriquent la plupart de leurs propres armes, ont sans doute infligé plus de dégâts à l’armée israélienne que des armées arabes entières dans les guerres précédentes.

Il faudra des années pour que les conséquences psychologiques de cette guerre soient pleinement appréciées. Toutefois, les chiffres témoignent déjà d’un changement de perception.

Plus de 70 % des Palestiniens pensent aujourd’hui que la résistance armée est la voie à suivre, ce qui constitue un défi direct et décisif aux perceptions qui prévalaient immédiatement après les accords d’Oslo et au cours de la première phase du soi-disant processus de paix.

À l’époque, de nombreux Palestiniens croyaient sincèrement qu’une solution négociée était le chemin le plus court vers un État palestinien.

Il y a fort à parier que la résistance armée continuera à se développer, non seulement à Gaza mais aussi en Cisjordanie. Un mouvement armé naissant, principalement concentré dans la région nord de la Cisjordanie, continuera probablement à se développer, en s’inspirant, dans la mesure du possible, des idées, des stratégies et des valeurs de la résistance de Gaza.

En effet, un autre type d’unité palestinienne est en train de se former.

Mais est-ce la fin de la quête palestinienne de libérateurs arabes ?

Dans une déclaration préenregistrée le 28 octobre, le porte-parole militaire des Brigades Al-Qassam – l’aile militaire du Hamas – a prononcé quelques mots lourds de sens. « Nous ne vous demandons pas de défendre les enfants de Gaza avec vos armées et vos chars, Dieu nous en préserve », a-t-il déclaré, dans un message sarcastique adressé aux gouvernements arabes.

Ces quelques mots font partie des remarques les plus analysées d’Abu Obeida, dont la popularité dans le monde arabe a grimpé en flèche depuis le 7 octobre, en même temps que celle du Hamas et d’autres mouvements palestiniens à Gaza.

Si le langage d’Abou Obeida reste attaché aux valeurs religieuses, culturelles et sociales communes aux autres nations arabes et musulmanes, le langage politique du combattant masqué s’inscrit désormais largement dans un discours palestinien.

Ses déclarations s’éloignent toutefois de la perception qu’a le Hamas des responsabilités des gouvernements arabes, mais aussi musulmans, à l’égard de la Palestine. La charte originale du Hamas semblait viser à mobiliser les Arabes autant que les Palestiniens.

Les mots « Ya ummatuna al-Alarabiya » et « ya ummatuna al-Islamiyah » sont la formule standard par laquelle les Brigades Al-Qassam et d’autres groupes de résistance palestiniens appellent les Arabes et les Musulmans. Toutefois, compte tenu de l’implication croissante des pays non arabes et non musulmans dans la lutte contre le génocide israélien à Gaza, un troisième terme est désormais presque toujours présent dans ces déclarations : « Ya ahrar al-alem » – un appel aux « peuples libres du monde ».

La mise sur un pied d’égalité entre les Arabes et toute autre nation dans le monde, la référence sarcastique aux armées arabes – sans parler de l’absence quasi totale de demande d’intervention militaire arabe de la part des groupes palestiniens – sont autant de signes d’un changement évident dans l’attitude de la résistance palestinienne.

Gaza, le cœur de cette résistance, envoie désormais un message à tous les Palestiniens : la libération ne peut venir que de la Palestine elle-même et cette attitude est un phénomène relativement nouveau.

Retour à la case départ

L’un des premiers et des plus puissants appels à la résistance, que l’on appelait alors le djihad, n’a pas été lancé par un Palestinien, mais par un prédicateur syrien, Izz Al-Din Al-Qassam, lors de son dernier sermon public à la mosquée Al-Istiqlal de Haïfa, le 9 novembre 1935.

Les Palestiniens résistent depuis des années et des années. Mais ce qui a rendu l’appel d’Izz Al-Din Al-Qassam très particulier, c’est qu’il a contribué à la révolte de trois ans contre le colonialisme britannique et sioniste qui a suivi la grève de 1936.

La pensée politique d’Al-Qassam a peut-être mûri en Palestine, mais elle s’est développée en Syrie et en Égypte. Al-Qassam avait fui le colonialisme français en 1920 pour s’engager dans une nouvelle lutte anticoloniale, impliquant cette fois les Britanniques et leurs alliés sionistes en Palestine.

« Je vous ai enseigné les affaires de votre religion », a déclaré dans son dernier sermon le cheikh, alors qu’il était activement recherché par la police britannique. « Je vous ai enseigné les affaires de votre patrie », a-t-il poursuivi, avant d’élever la voix et de lancer un appel passionné : « Au djihad, ô musulmans. Au djihad ! »

La guerre de 1967 a marqué les débuts de la résistance armée palestinienne – Ici un commando de fedayins en Jordanie, en 1968 – Photo : Archives

À l’époque, un Arabe syrien exhortant les musulmans d’une ville palestinienne à s’engager dans une lutte sainte était une notion parfaitement acceptée et compréhensible. Depuis, ces niveaux d’identité se sont fragmentées pour créer d’autres identités, et donc d’autres relations.

Al-Qassam lui-même a été tué avec un petit groupe de ses partisans palestiniens dans les vergers de Ya’bad, peu de temps après avoir quitté Haïfa pour préparer une révolte nationale – qui ne s’est déclenchée qu’après sa mort.

Lorsque les Brigades Al-Qassam ont été officiellement constituées à Gaza en 1991, elles ont peut-être tenté de s’inspirer des groupes Al-Qassam d’antan. Mais leur manque de moyens, la politique d’assassinats d’Israël, ainsi que les restrictions et les mesures répressives de l’Autorité palestinienne – qui a géré Gaza jusqu’à l’affrontement entre le Hamas et le Fatah en 2007 – ont rendu difficile l’existence d’une telle armée.

Pour fin de compte, le groupe a réussi à réaliser ce qu’Al-Qassam lui-même n’avait pas pu faire, en formant une armée de résistance composée de petites unités de combattants, capable de mener et de soutenir une guerre de libération en utilisant des tactiques de guérilla pendant une longue période.

Contrairement à l’ancienne armée d’Al-Qassam, composée de combattants mal entraînés, les nouveaux Qassamites sont bien entraînés, fabriquent leurs propres armes et sont parvenus à réaliser ce que les armées arabes étatiques et la guerre traditionnelle n’ont pas réussi à faire.

La même conclusion peut être tirée à propos des Brigades Quds, la branche militaire du mouvement du Jihad islamique en Palestine (JIP).

Mais même des combattants bien entraînés et bien équipés ne devraient pas pouvoir s’opposer, et encore moins survivre, au type de puissance de feu israélienne qui a détruit la majeure partie de Gaza. Selon le Washington Post, le nombre de bombes larguées sur Gaza en une seule semaine – entre le 7 et le 14 octobre – estimé à 6 000, est presque aussi important que ce que les États-Unis ont largué sur l’Afghanistan en un an.

Alors, comment la résistance palestinienne a-t-elle survécu ? La réponse n’a pas grand-chose à voir avec la technologie ou les tactiques militaires, mais plutôt avec des valeurs immatérielles.

Si cette question est posée à Gaza, la réponse sera très probablement axée sur des notions telles que « ruh al-muqawama » – l’esprit ou l’âme de la résistance. Bien que ces concepts intangibles ne puissent pas être facilement qualifiés, et encore moins quantifiés, selon les penseurs occidentaux, la vérité est que la résistance armée en Palestine n’aurait pas survécu à l’assaut israélien sans le sumud – la fermeté – du peuple palestinien.

En d’autres termes, sans le peuple palestinien lui-même, aucun groupe de combattants palestiniens, aussi bien entraînés et préparés soient-ils, n’aurait pu lutter contre la machine militaire israélienne, soutenue par Washington et ses complices occidentaux.

La muqawama pour les Palestiniens n’est pas un simple échange intellectuel, ni une théorie abstraite. Elle n’est pas non plus le résultat d’une stratégie politique. Pour reprendre les mots de Frantz Fanon, évoquant les guerres de libération, « nous nous révoltons simplement parce que (…) nous ne pouvons plus respirer ».

En effet, les révoltes et la résistance palestiniennes sont le résultat direct du refus du peuple palestinien d’accepter les injustices du colonialisme, de l’occupation militaire, des sièges prolongés et du déni des droits politiques fondamentaux.

Pour que la muqawama soit pleinement considérée en tant que phénomène palestinien unique, elle ne peut être dissociée de l’histoire ; elle ne peut non plus être analysée séparément de l’ « approbation populaire » – Al-Hadina al-Sha’biyah lil-Muqawamah al-Filistiniyah – du peuple palestinien lui-même, qui a toujours été la source et le principal protecteur de la résistance palestinienne, depuis ses débuts et sous toutes ses formes.

Auteur : Ramzy Baroud

* Dr Ramzy Baroud est journaliste, auteur et rédacteur en chef de Palestine Chronicle.

Il est l'auteur de six ouvrages. Son dernier livre, coédité avec Ilan Pappé, s'intitule « Our Vision for Liberation : Engaged Palestinian Leaders and Intellectuals Speak out ». Parmi ses autres livres figurent « These Chains Will Be Broken: Palestinian Stories of Struggle and Defiance in Israeli Prisons », « My Father was a Freedom Fighter » (version française), « The Last Earth » et « The Second Palestinian Intifada » (version française)

Dr Ramzy Baroud est chercheur principal non résident au Centre for Islam and Global Affairs (CIGA). Son site web.

* Dr Ramzy Baroud est journaliste, auteur et rédacteur en chef de Palestine Chronicle.

Il est l'auteur de six ouvrages. Son dernier livre, coédité avec Ilan Pappé, s'intitule « Our Vision for Liberation : Engaged Palestinian Leaders and Intellectuals Speak out ». Parmi ses autres livres figurent « These Chains Will Be Broken: Palestinian Stories of Struggle and Defiance in Israeli Prisons », « My Father was a Freedom Fighter » (version française), « The Last Earth » et « The Second Palestinian Intifada » (version française)

Dr Ramzy Baroud est chercheur principal non résident au Centre for Islam and Global Affairs (CIGA). Son site web.

21 juin 2024 – Middle East Monitor – Traduction : Chronique de Palestine – Lotfallah

Soyez le premier à commenter