Un pilote raconte la participation des forces aériennes pakistanaises aux combats en Syrie.

Ce que je m’apprête à raconter ici a été décrit par mes amis, mes collègues et certains auteurs au fil des ans. C’est cependant la première fois qu’un ami me persuade de partager un témoignage personnel de cet épisode, un épisode qui – oserais-je dire – ne s’était jamais produit auparavant et ne se reproduira jamais. Pendant les 25 années qui ont suivi, le gouvernement du Pakistan et les forces aériennes pakistanaises ne l’ont pas reconnu, et je n’ai donc pas pu le faire non plus. À chaque question sur le sujet, quelle qu’en fut la provenance, je répondais que je n’y étais jamais allé. Près de 50 ans plus tard, il est temps pour moi de parler.

La préparation

Nous étions en octobre 1973, le mois du ramadan, et le temps commençait à devenir agréable alors que les premiers signes de l’hiver apparaissaient. Je suivais le cursus de formation des instructeurs de vol à l’académie des forces aériennes pakistanaises à Risalpur et je pilotais ce bon vieux T-6G Harvard. La routine était ennuyeuse jusqu’à ce que la nouvelle inattendue d’une guerre entre les pays arabes et Israël nous parvienne : les discussions se concentraient alors sur ce sujet presque à tous les rassemblements.

C’est au cours d’un de ces rassemblements après un dîner que nous nous sommes intéressés aux performances des forces aériennes arabes et israéliennes – et comme nous pouvions nous y attendre, l’analyse finale était une évidence. Quelqu’un a fait remarquer que nous étions incapables d’aider ces pauvres bougres, parce que nous n’étions que de simples pilotes de chasse et que nous n’étions présents nulle part sur cette scène.

Je n’étais pas tout à fait du même avis et j’ai suggéré que si quelqu’un se sentait assez fort, il pouvait toujours se porter volontaire à titre personnel. Un de mes camarades m’a secondé et m’a regardé dans les yeux : nous avons tous les deux su instantanément que la décision avait été prise. Ni une ni deux, nous nous sommes rendus à la résidence du commandant pour offrir nos services. Il était presque minuit lorsque nous l’avons rejoint et la première question du commandant était de savoir si nous revenions d’un bar, ce à quoi nous avons répondu par la négative. Il nous a regardés, l’air curieux, et nous a conseillé de revenir le voir le lendemain matin.

Je n’étais pas au courant de ce qui se passait à partir de ce moment-là aux échelons supérieurs du commandement et du gouvernement. Mais nous sommes immédiatement partis pour Karachi et nous avons rejoint Bagdad en C-130, H-3 en Caravelle puis Damas par la route. Lors du trajet vers Karachi, on nous a demandé de remplir les documents et les papiers nécessaires.

On nous a immédiatement accordé une autorisation de sortie du Pakistan pour une durée indéterminée et on nous a demandé de certifier l’identité de nos plus proches parents ; on nous a également informés qu’en cas d’accident en territoire étranger, les forces aériennes pakistanaises ou le gouvernement pakistanais ne réclameraient pas nos corps et n’exercerait aucun droit sur nous. Ce ne sont pas des débuts très encourageants, mais c’est ainsi.

Les sous-fifres comme mes camarades et moi n’ont pas d’importance au niveau national. J’ai appris par la suite que l’ensemble du processus avait été accéléré en raison des relations étroites entre Zulfikar Ali Bhutto et Hafez-al-Assad.

Le décollage

Nous étions désormais 16 et nous avons rallié le centre d’opérations de l’armée de l’air syrienne à Damas vers 3 heures du matin. Huit d’entre nous ont été immédiatement envoyés en Égypte et les autres, dont moi, sont restés en Syrie. Nous avons été conduits au seul hôtel accessible, le Semiramis, pour y être logés. Nous y avons déposé nos vêtements de nuit et nos brosses à dents car c’est tout ce que nous avions apporté au-delà de notre matériel de vol.

Damas était assez bombardée, il n’y avait pas d’électricité et l’hôtel était aussi vide de clients que de personnel. Cela ne nous dérangeait pas, car nous passions la plupart de notre temps sur la base et nous ne rentrions que pour dormir et nous doucher.

Nous sommes arrivés à la base aérienne de Doumeir, située à une trentaine de kilomètres de Damas, vers 8 heures du matin. La base était jonchée de bombes à fragmentation qui explosaient sporadiquement au gré des contacts, des tremblements, des bruits ou des mécanismes à retardement. Les sirènes se déclenchaient régulièrement. On nous a donné le nom d’escadron 67-A et doté des infrastructures nécessaires. Le colonel syrien Shurbaji a été désigné comme notre interprète et guide – et s’est révélé être un excellent officier.

L’étape suivante a été de nous faire monter à bord du biplace Mig-21 F13, puis de voler en solo pour nous familiariser avec l’appareil. C’était le premier et le plus ancien modèle produit par les Russes, mais il était très agréable à piloter après le T-6G. Vers midi, nous étions prêts à affronter la menace. En gros, il s’était écoulé environ 36 heures entre le moment où nous nous sommes portés volontaires et celui où nous étions attachés dans un cockpit et prêts à partir. Cela s’est passé en un clin d’œil, les choses n’auraient pas pu aller plus vite.

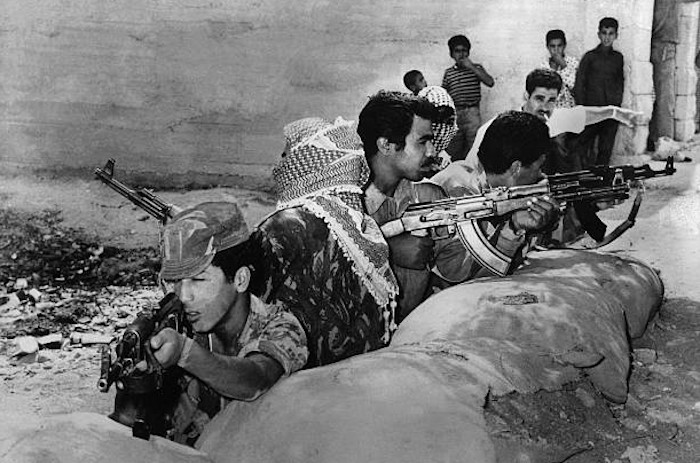

La guerre de 1967 a marqué les débuts de la résistance armée palestinienne – Ici un commando de fedayins en Jordanie, en 1968 – Photo : Archives

Alors que mes sept compagnons avaient déjà servi en Syrie et étaient au fait de la situation, ce n’était pas mon cas et j’ai dû apprendre sur le tas. Par exemple, l’arabe était la langue officielle de l’armée de l’air syrienne, employée également pour la radio et les radars, alors que mon arabe se limitait à la récitation de la sourate Al-Fatiha. La zone survolée était un terrain entièrement recouvert de lave, avec peu d’éléments caractéristiques, dominée par des loups sauvages qui nous obligeaient à voler armés à tout moment. Les inscriptions dans le cockpit de l’avion étaient toutes en russe.

Il n’y avait pas de manuels en anglais pour lire et comprendre les systèmes de l’avion. Les briefings et débriefings ordinaires se faisaient tous en arabe. Comme je n’avais pas le choix, je parlais couramment l’arabe au bout d’une semaine, mais bien sûr, cela se limitait aux activités de vol.

Les huit pilotes qui composaient notre formation étaient Arif Manzoor (leader), Aftab Iqbal, Nasir Mahmood Butt, Safdar Mahmood, Suleman Nabi, Javed Latif, Hameed Malik et Sattar Alvi, et nous étions assistés par Saleem Metla, un contrôleur radar pakistanais. Nous pensions tous qu’il était le meilleur d’entre nous et à titre personnel, je crois que c’était le cas. Un des meilleurs professionnels, s’il en est. Cela a probablement été un facteur crucial dans cette période extrêmement difficile et éprouvante.

Du côté de l’ennemi, l’armée de l’air israélienne a déployé des F-4 Phantom et des Mirage III contre nous. Les Israéliens ont invariablement maintenu une patrouille permanente de 32 avions au-dessus du lac de Tibériade ou de la mer Morte pour parer aux surprises. Le poste d’écoute et de brouillage radio et radar au sommet du mont Hermon (Jabal el-Cheikh) fonctionnait en continu.

Notre radio était surveillée par l’ennemi et, à l’occasion, des invectives en pendjabi et en ourdou nous étaient adressées, indiquant clairement la présence d’Indiens au poste israélien. Nous avons dû respecter le silence radio à de nombreuses reprises et nous avons en quelque sorte inventé une langue mixte comprise seulement par nous huit.

Elle comprenait des mots en anglais, en ourdou, en pachto, en russe, en saraiki, en arabe et en turc. À un certain moment lors des opérations aériennes, le ciel était rempli d’avions israéliens qui étaient alors dix fois plus nombreux – ce n’est toutefois qu’une estimation de ma part. La radio et le radar étaient toujours brouillés avant un engagement programmé.

Nous avions cependant un avantage : nous étions toujours les premiers à décoller dès lors qu’une menace se matérialisait. Nous pilotions des Mig-21 F13, qui étaient en passe de disparaître dans les forces aériennes du monde entier. Le canon embarqué était ancien et n’avait probablement jamais été réglé. Le missile était le K-13, le premier de conception russe et une copie du Sidewinder.

L’avion avait à peine assez de carburant pour tenir au maximum 30 minutes dans les airs sans combat, ce qui était un sérieux handicap. Aucun d’entre nous ne connaissait le terrain, car nous survolions principalement le Liban, le nord d’Israël et la Méditerranée. Nous n’avions absolument aucune information sur les opérations et les tactiques de l’armée de l’air israélienne. Les Syriens ne pouvaient rien nous dire de constructif pour nous aider au combat.

Des turbulences attendues

En bref, nous étions largement en infériorité numérique, aux commandes d’avions obsolètes dotés d’armes d’un temps révolu, bloqués au niveau électronique et dans une position désavantageuse. Parfois, nous nous demandions si nous avions bien fait de nous porter volontaires. En réalité, aucun d’entre nous n’avait pris la peine de peser le pour et le contre et nous étions arrivés sur place beaucoup plus confiants en nous-mêmes que nous aurions dû l’être.

Cette confiance allait bientôt disparaître et laisser place à une réévaluation de la réalité et un réajustement de nos tactiques de combat et de nos priorités.

Nous avons abordé toutes ces questions entre nous en les examinant sous tous les angles et nous sommes parvenus à une seule conclusion : les plans et tactiques des Israéliens semblaient indiquer que, d’une manière ou d’une autre, ils voulaient abattre un pilote pakistanais en combat aérien. Et c’était la seule et unique chose que nous voulions les empêcher de faire.

Nous comprenions parfaitement que tout le monde s’en fichait des chances que nous avions, mais se faire abattre par un Israélien aurait eu quatre conséquences : cela aurait grandement embarrassé le pilote s’il avait survécu, cela aurait donné l’impression que nous étions de piètres professionnels, cela aurait grandement embarrassé les forces aériennes pakistanaises et cela aurait été une marque d’infamie pour le Pakistan. Et cela aurait ainsi renforcé le mythe de l’invincibilité de l’armée de l’air israélienne.

Nous avons donc pris une décision ferme : en aucun cas nous ne devions laisser les Israéliens abattre l’un d’entre nous en combat aérien. Mais si nous avions l’occasion de leur rendre la pareille, tant mieux. Pendant près de sept mois, jusqu’à ce que la Syrie déclare un cessez-le-feu, nous étions tous les jours dans les cockpits, nous commencions une demi-heure avant le lever du soleil et nous finissions une demi-heure après son coucher.

Chose très surprenante et incroyable, aucun d’entre nous n’est tombé malade un seul jour pendant toute cette période et aucun avion n’est tombé en panne. Il n’y a jamais eu d’interruption de vol.

Cela dit, je dois également souligner un point très important, même s’il est quelque peu embarrassant de le reconnaître. Tant les éléments étaient en notre défaveur, nous avions tous terriblement peur. Nous devions non seulement vivre avec cette peur, mais aussi l’endurer, la surmonter et la cacher si nous voulions faire quelque chose d’intéressant.

Nous avions de temps en temps des moments chauds et nous nous attendions tous à un affrontement mortel à chaque décollage. Les Israéliens étaient intelligents et ne s’engageaient pas, sauf s’il y avait une très forte probabilité de tuer sans s’exposer.

Nous avons donc eu beaucoup de quasi-engagements qui se sont soldés par des désengagements immédiats. Mais nous savions que le cercle se resserrait autour de nous et que chaque jour pouvait être un jour J à l’avantage des Israéliens. Cette situation était éprouvante pour les nerfs et devenait chaque jour plus insupportable. Nous en avons souvent discuté, mais aucune solution viable n’est ressortie. Finalement, nous avons décidé de passer à l’offensive.

Nous avons élaboré un plan agressif visant à piéger les Israéliens avec l’aide de quelques avions syriens servant de leurres, puis à poursuivre avec notre propre plan d’engagement. Le quartier général de l’armée de l’air syrienne a approuvé le plan dans un premier temps, mais s’y est opposé au bout de trois jours, car les Syriens jugeaient que c’était trop risqué pour les pilotes pakistanais. Nous sommes revenus à la case départ.

Mayday, mayday

Puis il y a eu cette après-midi du 26 avril 1974. Je volais en tant que Shahbaz 8, soit le dernier homme à l’arrière de la formation, généralement pour être la première cible au combat. Nous avons suivi les instructions du contrôleur en volant à 20 000 pieds. À environ 5 km au nord de la frontière israélienne, nous avons viré vers l’est en direction de notre base, avec l’intention de rentrer faute de carburant. C’est à ce moment-là que le contrôleur nous a prévenus que leurs avions se rapprochaient de nous.

Ils se rapprochaient rapidement et il n’y avait pas d’autre choix que de changer de direction et de nous engager. À peine le leader avait-il ordonné le virage que les signaux radio et radar ont été brouillés et émettaient des bruits stridents insupportables. Au moment où je tournais pour me positionner pendant le virage, une lueur métallique est apparue derrière moi, à bien plus faible altitude.

Je ne pouvais pas l’ignorer et j’ai fait demi-tour pour découvrir deux Mirage qui fonçaient vers moi depuis la vallée. À ce moment-là, ma propre formation avait effectué un virage à 180 degrés et volait à Mach 1,2 sans contact radio. « C’est le moment », me suis-je dit instinctivement, alors que j’étais seul : deux Mirage contre un seul Mig-21. Instantanément, mon entraînement de pilote de chasse est entré en action et mon esprit s’est vidé de toutes autres pensées. J’ai fait ce que pour quoi j’avais été formé.

Une des règles cardinales du combat aérien est qu’il faut connaître et exploiter les forces et les faiblesses de son propre avion et de celui de l’ennemi. Le Mirage excellait à haute vitesse, moins en combat à faible vitesse. Le leader des Mirage a effectué sa manœuvre à grande vitesse vers moi et comme je l’ai forcé à dépasser, il s’est arrêté très haut au-dessus de moi. Son ailier a suivi dans l’attaque et j’ai fait de même avec lui ; il s’est ensuivi une violente inversion de poussée et l’avion s’est retrouvé sur la queue. La vitesse est tombée à zéro. L’ailier aurait dû suivre son leader.

À ma grande surprise, il ne l’a pas fait et a effectué une inversion de poussée pour engager des ciseaux avec moi à faible vitesse. C’était suicidaire et un Mirage ne devait jamais faire ça contre un Mig-21. Mais alors, le plan était probablement que l’ailier me garde engagé pendant que le leader faisait demi-tour pour me prendre en sandwich et ensuite me tirer dessus. C’était un plan judicieux mais pas facile à exécuter.

La seule difficulté de ce plan était que le second Mirage devait me maintenir engagé assez longtemps sans devenir lui-même vulnérable. C’est là que les choses ont commencé à mal tourner pour l’ailier, étant donné que son leader a pris une dizaine de secondes de plus que ce qu’il fallait.

L’effet « Mirage »

L’ailier n’a pas pu s’accrocher à moi et il y avait une étoile de David dans mon viseur après la deuxième inversion de poussée. Confronté à un dilemme et à la nécessité de s’échapper, l’ailier a tenté une sortie en plongeant à grande vitesse. En réalité, cela m’a rendu la tâche plus facile et plus rapide. Dès que la distance a augmenté et que j’ai entendu le grondement profond du K-13, j’ai tiré.

Le missile met une seconde à quitter les rails et ce fut la seconde la plus longue de ma vie. Une seconde plus tard, il y avait une boule de feu là où se trouvait l’ailier et j’ai changé de direction pour faire face au leader qui chargeait vers moi. Nous nous sommes croisés, mais Dieu merci, il a filé vers sa base. Il ne me restait que des vapeurs et j’étais à sec. Je suis revenu au sol à une vitesse supersonique.

Le capitaine Lutz, l’ailier malheureux, a été secouru par un hélicoptère et emmené à l’hôpital militaire. Il a succombé à ses blessures plus tard à l’hôpital avant que je puisse avoir un tête-à-tête avec lui. J’ai avec moi sa combinaison de vol, qui m’a été offerte comme trophée de guerre par le commandant en chef des forces aériennes syriennes. Le gouvernement syrien m’a décerné le Wisam-e Faris et le Wisam-e-Shujaat, des distinctions équivalentes au Hilal-e-Jurat et au Sitara-e-Jurat pakistanais.

Ces médailles étaient assorties d’une grosse somme d’argent, mais pour une raison que j’ignore, j’ai tout donné au Fonds de défense nationale syrien et je n’ai accepté que les médailles. Le gouvernement pakistanais m’a également décerné le Sitara-e-Jurat. Permettez-moi également de reprendre ce que quelqu’un d’autre a déjà suggéré quelque part : recevoir des compliments de ses camarades d’escadron pour une victoire dans les airs comporte une saveur particulière. Pour un pilote de chasse, cela vaut plus que les applaudissements du monde entier.

J’ai toujours soutenu que peu de combats aériens sont gagnés grâce à l’expertise du pilote : la plupart sont perdus par l’autre pilote en raison d’une mauvaise manipulation, d’une mauvaise tactique ou, tout simplement, d’une erreur. Un pilote de chasse a toujours pour objectif d’abattre l’avion de l’adversaire. Il ne pense jamais à tirer sur l’homme dans le cockpit. Un bon système d’armement booste énormément le moral du pilote et rien ne remplace l’entraînement. Le pilote de chasse n’a alors besoin que de deux choses : de patience et d’une capacité à surmonter la peur de l’adversité.

Avant, je m’emportais facilement, mais j’ai appris à être patient grâce à deux choses. La première a été ma longue relation avec les Chinois et la seconde a été de jouer au golf. On n’arrive à rien en maudissant l’un ou l’autre. Et pour échapper à la peur, il faut s’y confronter et non la contourner. C’est ainsi que l’on découvre que la peur est aussi une illusion.

19 mars 2015 – Tribune.com.pk – Traduction : Chronique de Palestine – Valentin B.