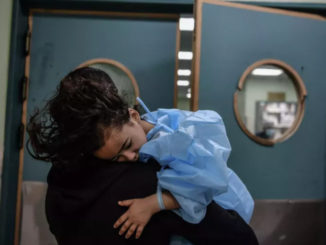

21 janvier 2025 - Des Palestiniens déplacés retrouvent leurs habitations complètement détruites et des scènes apocalyptiques de dévastation à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, après le retrait des forces coloniales israéliennes à la suite de l'accord de cessez-le-feu. Les attaques génocidaires d'Israël ont détruit ou endommagé environ 92 % des unités résidentielles. Selon la défense civile de Gaza, plus de 10 000 corps restent coincés sous les décombres des bâtiments détruits, et des dizaines de corps ont été récupérés au cours des deux premiers jours - Photo : Doaa Albaz / Activestills

Par Malak Hijazi

Il semble que ni Israël ni les États-Unis ne soient disposés à nous laisser, nous les habitants de Gaza, vivre en paix. Même après l’annonce d’un fragile cessez-le-feu dans la guerre génocidaire perpétrée par l’occupation coloniale israélienne – soutenu par les États-Unis et négocié avec des garanties égyptiennes et qataries – le président américain Donald Trump a fait une autre déclaration profondément controversée.

Il a proposé de « nettoyer tout cette chose », suggérant la relocalisation d’« un million et demi » de Palestiniens dans des pays voisins comme la Jordanie et l’Égypte, en présentant cela comme une soi-disant solution humanitaire.

J’ai lu ses mots deux fois, essayant de saisir tout le poids de ce qu’il entendait par « chose ». C’était sans équivoque : il faisait référence à Gaza elle-même, une terre où vivent plus de deux millions de personnes qui ont enduré des décennies de siège, de bombardements et de déplacements forcés. Pour Trump, Gaza n’est pas un lieu de vie, d’histoire et de résistance, mais un obstacle à effacer, sa population réduite à un problème à « résoudre » pour l’enfant gâté préféré des États-Unis.

Lors d’un appel téléphonique avec le roi Abdallah II de Jordanie, M. Trump a qualifié Gaza de « véritable gâchis » et a déclaré qu’il avait exhorté le roi Abdallah à accueillir davantage de Palestiniens. Il a suggéré que le nouvel arrangement pourrait être temporaire ou à long terme pour les personnes déplacées, affirmant qu’il leur permettrait de « vivre en paix pour une fois ».

« J’aimerais que l’Égypte accueille des gens, et j’aimerais que la Jordanie accueille des gens », a-t-il déclaré. Cependant, l’Égypte et la Jordanie ont toutes deux rejeté la proposition de reloger les Palestiniens de Gaza.

Ce n’est pas nouveau. M. Trump considère Gaza non pas comme une patrie, mais comme un problème immobilier à résoudre.

Il l’a récemment qualifiée d’« endroit phénoménal », tout en la comparant à un « site de démolition massive ».

Ses propos font écho à ceux de son gendre, Jared Kushner, qui a parlé l’année dernière de la propriété « valorisable » du front de mer de Gaza comme s’il s’agissait d’un terrain de premier choix pour la reconstruction.

Défi et désespoir

A Gaza, la proposition de Trump a été accueillie avec défiance et une profonde inquiétude. Certains l’ont rejetée d’emblée, refusant de prendre ses propos au sérieux, en particulier après le retrait de l’armée israélienne de la plupart des zones du territoire côtier, permettant aux habitants de retourner dans leurs quartiers dévastés du nord de Gaza.

Le sentiment général exprimé à Gaza était que s’ils n’étaient pas partis pendant les bombardements, alors que la pression pour abandonner les maisons était à son apogée, pourquoi partiraient-ils maintenant, alors que les massacres ont cessé ?

D’autres, en revanche, ont vu dans sa déclaration un avertissement selon lequel la reconstruction de Gaza pourrait être délibérément bloquée, ce qui rendrait la ville inhabitable et forcerait ses habitants à la quitter.

Même en l’absence d’action militaire directe, une autre forme de guerre se poursuit, celle de la privation. Les restrictions sévères imposées à la nourriture, aux médicaments, à l’eau et au carburant ont fait de la vie quotidienne un combat pour la survie.

Les hôpitaux peinent à fonctionner, les familles font des queues interminables pour obtenir de l’eau potable et les fréquentes coupures d’électricité plongent des quartiers entiers dans l’obscurité.

Si ces conditions persistent, rester à Gaza pourrait devenir un choix insupportable. Les parents seront confrontés à la décision atroce de voir leurs enfants souffrir de la faim et de la maladie ou d’abandonner leur patrie.

L’aide humanitaire – qui est déjà une bouée de sauvetage pour la survie – pourrait être militarisée, conditionnée de manière à pousser à la relocalisation sous le couvert de la nécessité.

Ce que les bombes n’ont pas réussi à faire, le désespoir rampant pourrait le faire.

Bien que l’Égypte et la Jordanie aient jusqu’à présent résisté à de telles propositions, les efforts diplomatiques et la pression exercée sur ces pays pourraient les amener à accepter les réfugiés palestiniens dans le cadre d’un accord de paix international.

Une longue histoire de déplacements forcés

Le 11 octobre 2023, lorsque le responsable américain John Kirby a parlé d’un « passage sûr » pour les habitants de Gaza, mon père, assis dans notre salon, a éteint la radio avec dégoût. Son visage s’est assombri et il a fait un geste dédaigneux de la main.

« Nous ne partirons pas », a-t-il déclaré avec fermeté, comme s’il s’adressait à Kirby lui-même – ou aux forces à l’origine des cycles incessants de déplacement qui hantent notre peuple depuis des générations.

Mon père parlait souvent de l’exil de son grand-père en 1948, des terres perdues, de la séparation douloureuse de son père après la guerre de 1967. Lorsque mon grand-père est parti travailler en Égypte, il n’a jamais été autorisé à revenir. Il ne s’agissait pas d’histoires isolées, mais d’une longue histoire de déplacements, de familles déchirées, de promesses non tenues.

Il m’a parlé des années 1970 : l’expulsion de familles du camp de réfugiés de Jabaliya lorsque l’armée israélienne a marqué d’un X les maisons des combattants de la liberté, ne leur donnant que 48 heures pour partir avant que leurs maisons ne soient détruites.

D’autres maisons ont été démolies sous le prétexte d’élargir les routes – une autre tactique de déplacement forcé. L’une de ces familles était celle des Daouds, les voisins de mon père, qui sont venus lui dire au revoir avant d’être contraints de se rendre à Al-Arish, en Égypte, sans savoir s’ils reviendraient un jour.

Cette stratégie d’expulsion des Palestiniens de Gaza n’est pas nouvelle. En 1953, un plan négocié entre l’Égypte et l’UNRWA, l’agence des Nations unies pour les réfugiés de Palestine, visait à déplacer 60 000 réfugiés de Gaza vers le Sinaï, avec un financement de 30 millions de dollars de l’UNRWA.

En 1955, alors que les raids militaires israéliens s’intensifiaient, le plan s’est accéléré, mais des manifestations de masse ont forcé son annulation.

En 1956-1957, le ministre israélien des finances, Levi Eshkol, a alloué 500 000 dollars pour financer le départ de 200 familles de réfugiés palestiniens de Gaza.

En 1969, les autorités israéliennes envisageaient des mesures visant à abaisser le niveau de vie à Gaza par rapport à la Cisjordanie afin d’encourager l’émigration.

Sous le commandement militaire d’Ariel Sharon en 1971, Israël a détruit des milliers de maisons et déporté 12 000 civils dans le Sinaï, dont beaucoup ont été placés dans le « camp du Canada » près de la frontière égyptienne, où ils ont vécu dans les limbes pendant des années.

Ces politiques s’inscrivaient dans une stratégie plus large visant à fragmenter la société palestinienne, à réduire la population de réfugiés et à éliminer leur identité politique, poursuivant ainsi la longue histoire des déplacements à Gaza.

Ces politiques ont depuis longtemps façonné la conscience palestinienne, renforçant la compréhension collective du fait que le déplacement n’est pas accidentel mais délibéré.

C’est la raison pour laquelle de nombreux habitants du nord de Gaza ont refusé de se déplacer vers le sud au cours de la récente guerre génocidaire, reconnaissant les derniers soi-disant ordres d’évacuation comme faisant partie d’une stratégie bien connue de transfert forcé. Ils savaient qu’il ne s’agissait pas seulement d’échapper aux bombardements, mais de résister à l’effacement.

De même, dans le sud, malgré les pressions et les violences incessantes, beaucoup ont choisi de rester plutôt que de risquer de faire partie d’une nouvelle vague d’exil forcé. Ils n’ont jamais envisagé de franchir la frontière égyptienne. La résistance à Gaza n’a jamais été un simple acte individuel ; il s’agit d’une prise de position collective contre une histoire qui ne cesse de se répéter.

Gaza n’est pas une « chose »

Les puissances coloniales occidentales considèrent depuis longtemps Gaza, et plus largement les Palestiniens, non pas comme un peuple doté d’une histoire, d’une culture et d’institution, mais comme une population à contrôler, à écarter ou à gérer. Pour eux, nous sommes des animaux humains, marginalisés et sacrifiables, que l’on peut déplacer, affamer et effacer sans conséquence.

Les propos de Trump, qui a réduit Gaza à une « chose » à « nettoyer », ne sont pas une anomalie mais un reflet clair de cette mentalité déshumanisante.

Pourtant, l’histoire leur donne tort. Gaza n’est pas un objet de politique ou une simple zone de crise. C’est une terre de chair et de sang, une terre de résistance qui a défié toutes les tentatives d’effacement.

Les personnes qualifiées de réfugiés ont démantelé les stratégies coloniales les plus sophistiquées. Les personnes considérées comme impuissantes n’ont cessé de perturber les plans les mieux conçus de l’occupant.

Ce que nous avons enduré n’est pas une simple guerre ou une catastrophe humanitaire de plus ; il s’agit d’un effort systématique pour nous briser et nous effacer. Et malgré tout, ils ont échoué.

Nos pertes sont incommensurables : de grandes personnes, des familles entières, des maisons, des rues et des histoires gravées dans les murs de nos villes. Des rêves et des avenirs ont été volés.

Mais lorsque nous avons vu des gens retourner dans leurs maisons détruites le 27 janvier 2025, enjambant des ruines et fouillant dans les décombres, cela a prouvé que le lien qui nous unit à cette terre est indéfectible.

Gaza a déjoué les plans de transfert forcé précédents et déjouera également le plan actuel. Un lieu où vivent principalement des réfugiés palestiniens expulsés en 1948 hantera à jamais Israël comme une malédiction. Et tout comme les Palestiniens de Gaza sont retournés dans leurs ruines du nord, ils retourneront un jour dans leurs villes d’origine.

Cette grande marche du retour témoigne d’une vérité plus profonde à laquelle même les armées les plus puissantes doivent désormais faire face. Face à un armement de pointe, à une guerre pilotée par l’IA, à des missiles et à un arsenal conçu pour les écraser, les soi-disant plus pauvres et les plus marginalisés ont tenu bon.

Gaza ne redeviendra jamais ce qu’elle était autrefois – c’est une vérité que nous ne pouvons pas nier. Peut-être que ce qui nous attend sera encore plus difficile, peut-être qu’une autre guerre est déjà en train de se former. Mais une certitude demeure : le lien qui nous unit à cette terre est plus fort que toutes les forces qui cherchent à le rompre.

Israël ne nous comprend pas. Les États-Unis non plus. Car il y a une différence fondamentale entre appartenir à une terre et l’occuper. Ils croient que le contrôle passe par la domination. Nous savons que la véritable appartenance est inébranlable.

Auteur : Malak Hijazi

* Malak Hijazi est écrivaine et vit à Gaza. « Je suis une fille qui a des passions et des rêves, une fille qui fonde ses opinions sur des convictions fortes et qui enfreint les règles lorsque c'est nécessaire. Toutes les règles ne sont pas bonnes ou ne doivent pas être respectées. Je suis une fille qui aime écrire depuis l'âge de six ans, qui fait des livres ses meilleurs amis et qui croit qu'elle sera la personne qu'elle veut être si elle écoute son cœur. Enfin, je dis : « J'aime Dieu, mais je fais des erreurs dans ma vie. J'aime la pluie mais je porte un parapluie. J'aime le soleil mais je cherche l'ombre d'un arbre quand j'ai chaud ». Je suis un être humain normal qui croit en l'amour.

* Malak Hijazi est écrivaine et vit à Gaza. « Je suis une fille qui a des passions et des rêves, une fille qui fonde ses opinions sur des convictions fortes et qui enfreint les règles lorsque c'est nécessaire. Toutes les règles ne sont pas bonnes ou ne doivent pas être respectées. Je suis une fille qui aime écrire depuis l'âge de six ans, qui fait des livres ses meilleurs amis et qui croit qu'elle sera la personne qu'elle veut être si elle écoute son cœur. Enfin, je dis : « J'aime Dieu, mais je fais des erreurs dans ma vie. J'aime la pluie mais je porte un parapluie. J'aime le soleil mais je cherche l'ombre d'un arbre quand j'ai chaud ». Je suis un être humain normal qui croit en l'amour.

3 février 2025 – The Electronic Intifada – Traduction : Chronique de Palestine – Éléa Asselineau

Merci Madame pour ce très beau texte et votre courage à endurer ces souffrances.

Je retiendrai cette phrase sur la différence fondamentale entre “Appartenir à une terre ou l’occuper”.

Je suis français “de souche” comme l’on dit, ai longtemps adhéré au narratif d’Israël mais la riposte de cet État aux attaques du 7 Octobre m’a ouvert les yeux sur le massacre engendré,les crimes de guerre,les déplacements forcés et maintenant la volonté “d’épuration ethnique” qui détruisent votre peuple dans l’indifférence de l’occident.

Bien sincèrement.

JFP