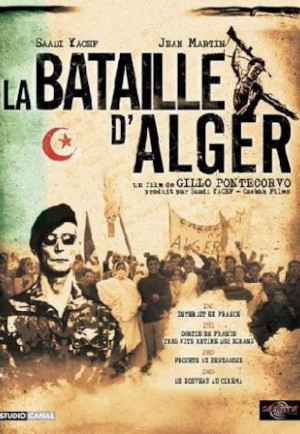

Manifestation à Alger pour l'indépendance de l'Algérie - Photo : extraite du film « La Bataille d'Alger »

Par Bahassou Reda

« J’ai envie de faire un film fort politiquement, qui revient sur le cinéma comme une arme et sur le cinéma comme un mouvement politique qui accompagne une Révolution. Je voulais dire au monde que quelque part, il y a encore des guerres, des colonisations et des mouvements impérialistes », déclara, prémonitoire, Gillo Pontecrovo.

L’ampleur de la mobilisation des étudiants américains en faveur de Gaza n’a d’égale que la répression policière qui fait usage d’une force sans équivalent contre les protestataires, avec en toile de fond un contexte pré électoral très agité (voir mon précédent article : Zeev Sternhell : « En Israël pousse un racisme proche du nazisme à ses débuts ».

Mais de ces scènes de désolation et de vacarme qui évoquent le tableau Pandemonium, la capitale des enfers, émerge toutefois une note d’espoir: une image saisissante atteste de la projection du célèbre film « la Bataille d’Alger » devant un parterre d’étudiants de l’université de Stanford en Californie.

Mais de quoi ce film est-il le nom ?

Tourné en noir et blanc, caméra à l’épaule par Gillo Pontecorvo, pour coller à l’image granuleuse des reportages, un choix esthétique qui s’inscrit dans la tradition des réalisations néoréalistes italienne d’après-guerre, par opposition au cinéma des téléphones blancs.

« L’appellation de ce courant est due à la présence quasi-récurrente de téléphones blancs dans au moins une scène des films en question, révélateur de bien-être social, symbole de statut capable de marquer la différence avec les téléphones populaires en bakélite. »

Une autre définition donnée à ces films est celle de cinéma déco en raison de la forte présence d’objets d’ameublement qui rappellent le style art déco, en vogue dans ces années-là.

Sorti en 1966, la « Bataille d’Alger », est lauréat du « lion d’or » de la Mostra de Venise et est nommé à trois reprises aux oscars. Considéré comme le bréviaire de guérilla urbaine par les Black Panthers, il inspira les films Z, État de siège de Costa Gavras, Les Ordres de Michel Brault, L’Honneur perdu de Katharina Blum, ainsi que Sambizanga de Sarah Maldoror.

Sorti en 1966, la « Bataille d’Alger », est lauréat du « lion d’or » de la Mostra de Venise et est nommé à trois reprises aux oscars. Considéré comme le bréviaire de guérilla urbaine par les Black Panthers, il inspira les films Z, État de siège de Costa Gavras, Les Ordres de Michel Brault, L’Honneur perdu de Katharina Blum, ainsi que Sambizanga de Sarah Maldoror.

Le scénario de la Bataille d’Alger adapté du livre de Yacef Saadi (qui joue son propre rôle) couvre un espace temps qui s’étale de 1954 à 1962, autrement dit le moment à partir duquel le Front de Libération Nationale (FLN) diffuse son premier communiqué révolutionnaire à la restauration de l’État algérien. Une période charnière jalonnée par des vagues d’attentats, des grèves, des barrages filtrants, des exécutions sommaires (La corvée de bois et des séances de tortures (baignoire et électricité).

La Bataille d’Alger relate l’histoire d’Ali Ammar dit Ali La Pointe, « le petit boxeur des bas-fonds de la Casbah », « homme de rien », délinquant de petite envergure à ses débuts qui se hisse au sommet de l’instance dirigeante du FLN. En face, le colonel Mathieu, chef de la 10 e division parachutiste investi des pouvoirs de police pour “pacifier” la Casbah, fief de la rébellion.

Indépendamment de la volonté de Pontecorvo, la Bataille d’Alger n’est pas dénuée d’enseignements pratiques pour les puissances occupantes, précisément parce qu’elle traite des méthodes de la lutte contre-insurrectionnelle autant qu’elle prescrit à l’usage des guérilleros, une panoplie de manœuvres tactiques et stratégiques pour se jouer d’un adversaire plus puissant et mieux rompu à l’art de la guerre.

Objet de réappropriations contrastées, le film est tour à tour plébiscité aussi bien par les mouvements qui inscrivent combat lutte dans le cadre de la libération nationale, des luttes anti-impérialiste, révolutionnaire, ouvrières et estudiantines à travers le monde que par les dictatures militaires et les Etats autoritaristes en quête d’hégémonie :

- « L’école française » qui fonde le principe de la guerre antisubversive sur la notion d’ennemi intérieur voire intime assimile le film à un manuel de guerre dont la méthodologie sera appliquée avec zèle par les instructeurs militaires tel Paul Aussares en Argentine sous la botte de la junte militaire. Au programme: la mise en place d’escadrons de la mort, disparition forcée, vuelos de la muerte, l’autre nom un peu plus pompeux des « crevettes Bigeard », pratique qui consiste à balancer depuis un Skyvan des dissidents à la mer

- De concert avec les unités de l’armée israélienne, la direction américaine des opérations spéciales et des conflits de faible intensité organise une projection de la Bataille d’Alger dans l’auditorium du Pentagone

- Du point de vue des paras de la 10 e division et par extension les unités israéliennes Nahal, Golani, Oketz…

Une application au contexte de Gaza ?

Outre le recours à la torture par l’administration coloniale hier et aujourd’hui pour annihiler toute veillité de résistance. Selon la professeure de langue de l’Université de l’Indiana Nancy Virtue, le colonel Mathieu personnage inspiré de Marcel Bigeard qui voit sans être vu derrière ses lunettes noires, personnifie le panoptique, un dispositif spatial forgé par Michel Foucault, lequel permet d’embrasser du regard la totalité d’un espace, et donc perpétuer une surveillance continue des individus de la Casbah.

Le SDECE procède en parallèle à une collecte des renseignements par un travail continue d’écriture « où le pouvoir s’exerce sans partage » [Michel Foucault, Surveiller et punir].

Le parallèle est pertinent avec Israël omnipotent et omniscient dans la mesure où l’Etat hébreu se targue de connaître tout sur tout le monde à la faveur de ses gadgets techniques (drone, quadricoptère, espions, logiciels, système d’écoute, caméra, unité 8200 etc.)

Figure inamovible Dans le camp des insurgés, Ali-la-Pointe (interprété par Brahim Haggiag) possède un tempérament fougueux, d’un courage à toute épreuve, il réifie la notion des damnées de la terre selon l’approche fanonienne de la violence comme praxis révolutionnaire.

David contre Goliath, Ali fait la part belle au subterfuge. Antithèse du Panoptique, arme du pauvre, la ruse est résumée ainsi dans L’invention du quotidien Tome 1 ; arts de faire, Michel de Certeau :

La Raison technicienne croit savoir comment organiser au mieux les choses et les gens, assignant à chacun une place, un rôle, des produits à consommer. Mais l’homme ordinaire se soustrait en silence à cette conformation. Il invente le quotidien grâce aux arts de faire, ruses subtiles, tactiques de résistance par lesquelles il détourne les objets et les codes, se réapproprie l’espace et l’usage à sa façon. Tours et traverses, manières de faire des coups, astuces de chasseurs, mobilités, mises en récit et trouvailles de mots, mille pratiques inventives prouvent, à qui sait les voir, que la foule sans qualité n’est pas obéissante et passive, mais pratique l’écart dans l’usage des produits imposés, dans une liberté buissonnière par laquelle chacun tâche de vivre au mieux l’ordre social et la violence des choses.

L’opération « Déluge d’Al-Aqsa » au cours de laquelle, le Hamas a subjugué le monde en venant à bout du système de surveillance qui hérisse le “mur du passage d’Erez” est à réinterpréter assurément au prisme du postulat de Michel de Certeau, le prêtre philosophe.

A un journaliste qui l’interrogeait Larbi Ben M’hidi au lendemain de son arrestation par les parachutistes français, sur l’utilisation des couffins pour dissimuler les bombes, ce dernier rétorqua impressionnant de calme et de sérénité : « Donnez-nous vos bombardiers, on vous donnera nos couffins. »

En l’absence de perspective de paix, et devant le fanatisme du cabinet de guerre israélien, il est à craindre que le conflit ne gagne en intensité et cristallise toutes les passions au Moyen Orient.

Eu égard à l’équilibre des forces en présence, La Bataille Gaza et plus largement celle de Jérusalem se solderont par un succès tactique au profit d’Israël, mais se traduiront également par un échec stratégique pour l’occupant comme la Bataille d’Alger.

Auteur : Bahassou Reda

* Bahassou Reda est écrivain franco-marocain. Il a fait des études de sociologie à l'Université de Lorraine et il est l'auteur de l'essai Nass El-Ghiwane, les Rolling Stones de l’Afrique, paru à "La Croisée des Chemins" au Maroc.

* Bahassou Reda est écrivain franco-marocain. Il a fait des études de sociologie à l'Université de Lorraine et il est l'auteur de l'essai Nass El-Ghiwane, les Rolling Stones de l’Afrique, paru à "La Croisée des Chemins" au Maroc.

5 juin 2024 – Transmis par l’auteur