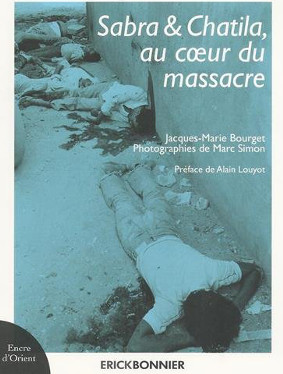

Jacques-Marie Bourget (Auteur), Marc Simon (Photographies) – Sabra et Chatila : deux camps palestiniens de Beyrouth-Ouest qui, il y a plus de trente ans, basculaient dans l’horreur. Et qui n’évoquent plus grand-chose : héroïnes de roman pour les plus jeunes, vague souvenir pour les autres… Il était temps que J.-M. Bourget et M. Simon secouent les ossuaires gisant dans les mémoires.

Nommer l’innommable

Samy Abtroun

Sabra et Chatila, au cœur du massacre (1), qui paraît ce mois-ci, ramène son lecteur, en texte et images, dans ce qui reste l’un des épisodes les plus sordides de l’Histoire.

Dans la nuit du 16 septembre 1982 jusqu’au matin du 18 – plus de quarante heures –, entre 100 et 200 hommes exterminent bébés, femmes, enfants, vieillards, hommes. Une boucherie, un équarrissage méthodique avec ce qu’il faut de lames, de haches, de sabres. Ici, rappelle une boutade qui ne fait rire personne, « un bon Palestinien est un Palestinien mort ».

Partis au Liban pour le quotidien français VSD, le journaliste Jacques-Marie Bourget et le photographe Marc Simon sont les premiers reporters présents sur les lieux. Nous sommes le 17 septembre, dans l’après-midi. Ils pénètrent dans les ruelles : sur les visages des réfugiés, l’incompréhension crépite aussi fort que les mitrailleuses.

« Des femmes, des vieux, des gosses qui semblent tourner dans un labyrinthe invisible. Les yeux sont noirs et les mâchoires serrées. Étrangement ces êtres perdus ne cherchent pas à nous arrêter, à nous parler ou nous demander de l’aide. Ils sont comme ces témoins devenus muets après avoir en avoir trop vu. » L’horreur est là, mais elle se cache derrière les murs. Tragique pressentiment.

Car de retour au camp le lendemain, tôt le matin, ils découvrent les cadavres. Comme tirée à bout portant, cette barbarie a défiguré tout ce qui ressemble, de près ou de loin, à de la vie. « Une femme enceinte éventrée, un petit garçon coupé en deux, un lambeau de chair retenant encore l’autre moitié du corps. Nous avançons. Chaque maison a été salle de torture avant d’être un tombeau. L’épouvante ? C’est bien ça.

L’épouvante. Elle nous fait oublier l’odeur, les insectes restés seuls vivants, les liquides et le sang. » Entre les monceaux de chair qu’ils voient et les autres qui sont déjà enfouis – vivants parfois –, les morts se comptent par dizaines, centaines, milliers.

L’abomination est là comme sur un corps nu qui saigne à chaque page. « Le journaliste est le comptable de la mort des autres », écrit pudiquement Bourget. Au bout de 150 feuilles, on a une mare de sang dans les mains. L’Occident s’émeut poliment, pas même ce qu’il faut. Il a la tête ailleurs : sur le rocher de Monaco, Grace Kelly a succombé le 14 septembre d’un accident de voiture. La princesse était trop belle pour qu’on dépense ses larmes ailleurs. Mille, 2 000, 5 000 morts dans les camps ? La belle affaire ! Les records de vente des journaux sont sur la mythique CD 37, la route de La Main au collet, le film d’Hitchcock où la belle Grace est l’héroïne : la Rover de la défunte fume encore.

Et puis, à Sabra et Chatila, on ne pleure pas. On n’a plus de larmes, plus d’yeux, plus de tête d’ailleurs.

Bourget prend des notes, écrit les détails, ce que les rescapés lui disent, ce que les morts lui hurlent. Simon confirme photos à l’appui, changeant de pellicules comme si elles lui brûlent les doigts – de peur qu’un soldat lui prenne son appareil. La réalité est si limpide qu’on a mal de la lire. « Les têtes éclatées et écarlates, violettes du sang injecté en hématome, semblent s’être éloignées du corps comme celles des femmes girafes. Écrites dans la poussière nous voyons les traces de ce qui s’est passé ici. Les tueurs ont traîné leurs victimes, pieds et mains liés par du fil de fer, le câble d’acier passé autour des cous. D’une poutre pend un crochet comme celui d’un boucher. »

Mais qui sont ces bouchers ? Des phalangistes chrétiens avides de venger le président libanais Bachir Gemayel assassiné deux jours plus tôt, des miliciens des Forces libanaises, des troupes mixtes musulmanes et chrétiennes. On parle aussi de l’armée israélienne, de son unité d’élite. Les haines sont bouillantes, on tue comme on respire. Puis la vérité apparaît comme sortie d’outre-tombe.

« Punaisé sur un mur de l’immeuble qui fut donc le QG de Sharon, nous découvrons ébahis un plan de EXTRAITSbataille. Une carte de Beyrouth, marquée d’un réseau de flèches et d’inscriptions, ne laisse aucune place au doute : l’envahissement de Sabra et Chatila, contrairement à ce qu’affirme le gouvernement israélien, a été programmé. »

Sur cette partie déchiquetée du Liban, l’Occident blanc continue, lui, de marcher droit dans ses bottes, sous la passivité criminelle de la communauté internationale. Ce massacre n’a pu se faire sans la complicité de la Force multinationale, explique le journaliste. Les soldats américains, français et italiens, garants de la sécurité des populations civiles, se retirent en effet le 11 septembre.

« En trois semaines de cantonnement à Beyrouth [ils] ont totalement démonté les défenses de la ville. Les mines ont été désamorcées, les barricades, les pièges et chevaux de frise éliminés. Un méticuleux ménage qui a permis aux Israéliens d’investir la ville avec une quiétude de pécheurs à la ligne. » Le 22 septembre, des dizaines de Palestiniens, attachés comme des bêtes, sont encore chargés sur des camions pour des destinations inconnues. Ces rafles ont lieu devant les bérets rouges de l’armée française. En toute quiétude.

Dans cette chronologie bouleversante d’authenticité, on suit pas à pas le périple de ces témoins, se cachant presque derrière eux pour éviter de trop regarder : « les nuits en pièces détachées », la peur, une roquette qui tomEXTRAITSbe à trois mètres et qui oublie d’exploser, la vie en pointillé, Coco le perroquet qui imite les sifflements d’obus (enlevé puis libéré sans rançon, il livrera la nature de ses ravisseurs en copiant leur accent), les gosses de la rue puis la rue sans gosses, l’effroi, la carte d’identité perdue par un militaire hébreu, les traces de bulldozer, la cruauté et, pire que tout, cette dévastation qui dégouline sur les visages horrifiés des victimes. « Ils avaient dû en faire des saloperies, ces Palestiniens, pour se faire saquer comme ça », lâche un soldat porteur de l’écusson tricolore.

Il aura fallu attendre trente années, au cours desquelles la « vérité s’est enrayée comme un mot qui refuse de sortir », pour pénétrer les affres d’une tragédie dont l’ampleur est d’autant plus insupportable que ce massacre est passé dans les oubliettes de l’Histoire. Non sans l’aide d’une presse aveugle qui, prise dans ses émotions puériles et ses nombrils démesurés, estime aussitôt que ce crime est résolu, pointant l’Armée du Liban Sud. Rien de bien méchant en somme.

« La presse n’est pas seulement un métier, mais une manière d’être et de batailler contre l’injustice, veut corriger le journaliste […] Si dénoncer ce qui s’est passé à Sabra et Chatila, et aussi la traque faite depuis un siècle à un peuple, conduit à être injurié… il faut s’en moquer et continuer de montrer et d’écrire. Laisser les aveugles à la sécheresse de leurs yeux. »

Il est des minutes de silence qui comptent. Il faudrait sans doute bien plus d’une minute pour ces morts-là. Tant que ce crime imprescriptible restera impuni – le Liban a interdit toute poursuite des tueurs – ces morts-là ne pourront pas reposer en paix ni ne devront nous laisser reposer en paix. En convoquant notre mémoire collective, Jacques-Marie BEXTRAITSourget et Marc Simon nous flanquent leurs pages comme autant de claques. Maintenant qu’elles cinglent contre nos têtes, qu’on ne dise plus jamais qu’il ne s’est rien passé à Sabra et Chatila.

Article pouvant être consulté ici.

(1) Sabra et Chatila, au cœur du massacre,

de Jacques-Marie Bourget

Photographies de Marc Simon

Broché : 148 pages

Editeur : Erick Bonnier (27 septembre 2012)

Collection : Encre d’Orient

Langue : Français

ISBN-10 : 2367600015

ISBN-13 : 978-2367600017

Dimensions du produit : 19 x 1 x 14,5 cm

Prix : à partir de 19 euros

EXTRAITS

Vivants parmi les morts

Avec calme et lenteur, sans moteur qui mitraille, Marc prend des photos et moi des notes. Par peur que ne surgissent un soldat ou un milicien qui veuille lui saisir son Nikon, il ne prend que quatre ou cinq vues sur une même pellicule avant de la cacher dans son pantalon, et d’en mettre une nouvelle en place. Nous sommes comme ces flics de la police scientifique quand ils s’installent sur la scène du crime. Surtout bien voir, écrire les détails, ne rien oublier. Qui va nous croire ? Puis l’esprit s’échauffe. Il déraille pour laisser place à un cerveau qui, pour éviter de disjoncter, commute sur le mode du pilotage automatique. On se voit maintenant agir comme si l’on était un autre. Je deviens deux pour que l’un témoigne pour le compte de son double.

Avec Marc, instinctivement, nous adoptons le comportement prescrit dès que l’on pénètre dans une chapelle ardente, les mots rares et la voix basse : « À droite, à gauche, regarde là… » Le camp semble vide, personne n’apparaît aux portes, rien ne bouge. Nous avançons d’une cinquantaine de mètres. C’est une famille qui a été tuée alors qu’elle était à table, sans doute mercredi soir, les corps sont déjà décomposés. Le père a été assassiné au couteau, la mère aussi, violée et les seins coupés. Les adolescents sont morts d’une balle, un bébé a été écrasé à coups de marteau, de parpaing ou de crosse.

Quelques mètres encore, devant un mur percé d’une fenêtre ornée d’une grille de fer forgé, six hommes ont été fusillés. La scène paraît copiée du Dos de mayo de Goya, comme si la manière du peloton d’exécution était régie par des règles éternelles… Nous sommes presque soulagés, voilà des morts ordinaires, ils ont eu le privilège d’échapper à la mort par torture. À suivre, c’est une femme, violée encore, dont le corps gonfle à la chaleur du jour sur le sol de son poulailler. À l’intérieur de sa maison, d’autres morts. Une femme enceinte éventrée, un petit garçon coupé en deux, un lambeau de chair retenant encore l’autre moitié du corps.

Nous avançons. Chaque maison a été salle de torture avant d’être un tombeau. L’épouvante ? C’est bien ça. L’épouvante. Elle nous fait oublier l’odeur, les insectes restés seuls vivants, les liquides et le sang.

Au sud de Chatila devait exister une minuscule ferme : deux chevaux blancs ont été tués dans l’appentis à moitié ouvert qui leur servait d’écurie. Retenue par ses vêtements dans les épines d’un fil barbelé, une vieille femme est morte debout. Tuée et accrochée comme un Christ sans croix. Par terre, en plusieurs endroits et jusqu’à Sabra, qui semble être un peu moins martyrisé que Chatila, nous retrouvons des emballages militaires vides. Ils contiennent tous une brève notice rédigée en hébreu.

À vingt mètres de cette morte debout, encore dressée, deux pyramides de corps d’enfants. Les petits garçons d’un côté, les petites filles de l’autre, un tri comme la séparation des sexes sur les bancs de l’église. À leur arrière, comme on le fait à une noix de coco, les crânes ont été ouverts à la hache. Mais les bourreaux, pourtant des hommes d’ordre, ont oublié dans la poussière les cadavres de deux petites filles. L’une porte un ruban dans les cheveux, une jolie robe rose en lainage et ses pieds sont nus. Ses yeux sont ouverts vers le ciel auquel elle n’a pas eu le temps de croire.

Nous sommes des mutants, ce que nous voyons détruit ce que nous étions en arrivant ici alors que nous ne pouvions imaginer l’enfer à portée de taxi. De compter et de voir sans que nul ne nous dérange, soldats qui vont « aux résultats » après le tir sur la cible. Comme si ces morts nous appartenaient, qu’ils étaient les nôtres…

Jusqu’à ce jour, nous n’avions jamais côtoyé d’aussi près les frontières de ce que les hommes peuvent quand ils décident d’être barbares. Quand ils se mettent au crime comme à une activité ordinaire, avec la conscience professionnelle et la méticulosité de l’exemplaire travailleur qui va au charbon. Nous croyions impossibles ces images, la mort des camps. Mais nous y sommes. Au centre d’un mal qu’on ne pensait jamais croiser ailleurs que dans les pages de livres d’Histoire. Nous faisons face à l’œuvre de tortionnaires systématiques, ayant accompli dans l’allégresse le crime comme un devoir. Une épuration qui doit leur mériter le ciel sans même passer par la case rédemption.

Fiers, ces miliciens ont signé leur œuvre comme des artistes en laissant leur griffe sur les murs. « George, Maroun, Michel sont passés par ici. Vive les Phalanges. » C’est aussi une succession de phrases où le sexe se mêle à la scatologie. Et encore, répétés, des « Bachir est mort et vous vous êtes vivants ».

Au milieu de l’équarrissage pour tous, pourquoi ne pas pleurer ? Le seul geste qui apparaît possible et qui a le mérite du silence, celui qui accompagne les vraies douleurs. Je vois Marc baisser la tête et tous les deux partageons une honte qui nous tombe dessus. Honte pour l’humanité. Honte pour ces dirigeants, les « nôtres », qui ont signé la promesse que ce massacre n’arriverait jamais. À savoir et à se souvenir : martelée aux enclumes de Harvard et de l’ENA, la parole du « Blanc » ne pèse que le poids du postillon qui l’accompagne. Accessoire de carnaval, notre masque d’hommes de l’Ouest est un grimage de monstre.

Il ne s’est rien passé à Sabra et Chatila

Le temps, celui vécu au sein d’un massacre, est universel, il ne peut se mesurer, la pendule est pétrifiée. Toujours seuls dans cette ville bricolée, une morgue le ventre au soleil, il y a près de deux heures que nous divaguons dans les camps de Sabra et Chatila. Seuls vivants parmi les morts. Plus bas, aux abords de la Cité sportive, le stade qui borde les camps, nous voyons enfin un homme qui ne soit pas un cadavre. Un machiniste qui porte un uniforme militaire sans écusson et une casquette kaki, et qui s’applique aux commandes d’une pelleteuse. Avec la concentration que requiert la maîtrise de l’engin, le piocheur méticuleux a déjà creusé une fosse dans laquelle il pousse des cadavres.

Notre solitude est si surprenante, et inquiétante, qu’une idée se fixe dans nos têtes : et si, avec assez de temps et l’absence de témoins, il devenait possible à ceux qui ont planifié l’épuration d’effacer la réalité de leur massacre ?

Marc me dit : « Les photos exclusives, on s’en fout. Il faut que le monde entier voie ce que nous avons sous les yeux. » La réalité est que nous ne sommes que des Lilliputiens du journalisme, des riens de la profession. Notre seul témoignage n’a aucune chance d’alerter, d’indigner le monde. Stakhanovistes du cadavre, les éradicateurs peuvent enfouir les corps et affirmer qu’il ne s’est rien passé ici… Sommes-nous en train d’imaginer des bêtises ?

Je réponds à Marc : « Continue de faire des photos. Je vais aller au milieu de la grande avenue arrêter les gens. Si jamais quelqu’un passe encore là. » Après un quart d’heure passé en sentinelle, une Renault 4 apparaît sur ce qui reste du macadam nappé de gravats. Le conducteur est seul. La trentaine, d’un blond un peu roux, il porte une blouse blanche. Sa petite voiture porte un sigle de l’ONU. Il s’arrête. Je vois un badge à sa poitrine : « Save the Children ». Il me dit : « Je suis danois, j’appartiens à l’Unicef. – Venez. C’est atroce. Le camp est couvert de morts. – Est-ce qu’il y a des enfants ? »

Sa réflexion est si désarmante qu’elle me donne envie de rire. Ce fonctionnaire exemplaire a si bien intégré la norme de son agence, l’essence de sa mission, le sort des enfants, que son arithmétique semble incapable de compter autre chose que des corps de gosses. Il me suit et je me sens plus léger : « Ça y est, l’ONU est au courant… » Rien que quelques pas, cinquante mètres, et l’homme du Nord est déjà incapable d’additionner ses victimes. Et des torturés, des dépecés, des découpés. Le sauveur de la jeunesse est en panne de calcul. Subitement, comme l’œil du cyclone enlève la maison tout entière, notre témoin, notre arbitre de l’ONU, est aspiré par la peur. Voit et ne peut croire. Il balbutie des sons incompréhensibles et part, courant et battant des bras comme un oiseau blanc trop lourd pour s’envoler. Sa tête hoche d’avant en arrière selon une mécanique qui, en temps ordinaire, vous conduit à l’asile.

Sur la route, je retourne à ma besogne d’indicateur de massacre. Arrive une autre auto. Une américaine comme il en roule à Hollywood. Elle est lourde et noire. Du geste impératif de l’agent, je fais « stop ». De la limousine descendent Alain Mingam, un photographe français de l’agence Gamma et une équipe d’Antenne 2 composée de Daniel Bilalian et du cameraman Jacques Douay. Bilalian, ça saute aux yeux, fait la gueule. Sans doute parce qu’à Paris il vient d’être débarqué de la présentation du journal télévisé. Se sent-il dégradé par son affectation au service des reportages ? L’air conditionné et les lumières des studios lui manquent-ils ? Cette histoire de massacre semble, pour lui, être d’un ennuyeux. Douay est un autre homme. Le massacre, il entend le montrer. Il filme. Au-delà des quelques minutes du JT, il enregistre pour la mémoire. Jusqu’à ce que « Bil » lance : « Bon, ça suffit, on en a assez comme ça. »

Depuis la route, toujours attaché de presse de l’histoire, je continue de détourner les journalistes, ou témoins passant sans rien voir. Cécité excusable sur cette avenue qui n’est qu’une tranchée aveugle traversant le chaos. Dans la cohorte des médias, un Japonais manque de s’évanouir en poussant les sobres cris de Mishima à l’instant du sabre. Vers midi et demi, Paul-Marc Henry, ambassadeur de France, est le premier diplomate à mettre ses escarpins dans la boue d’ici, plutôt rouge. À chaud, il peut rendre compte à l’Élysée des conséquences d’un abandon, celui des Palestiniens par la France.

Lors d’un de mes allers et venues, retournant vers Marc, je découvre des friches d’où sortent des bras, des troncs, des têtes, des fesses. Des traces de bulldozer indiquent l’origine de ces enterrements hâtifs. Pour ouvrir des brèches dans les maisons, les assassins ont utilisé un tractopelle, ensevelissant alors les familles entre les murs. À la fois écrasées et enterrées vivantes.

Mai 2016 – Documents transmis par Jacques-Marie Bourget

![Hassan Nasrallah, Secrétaire général du mouvement Hezbollah [résistance libanaise] - Photo : Archives](https://www.chroniquepalestine.com/wp-content/uploads/2020/08/04-4-326x245.jpg)